コラム

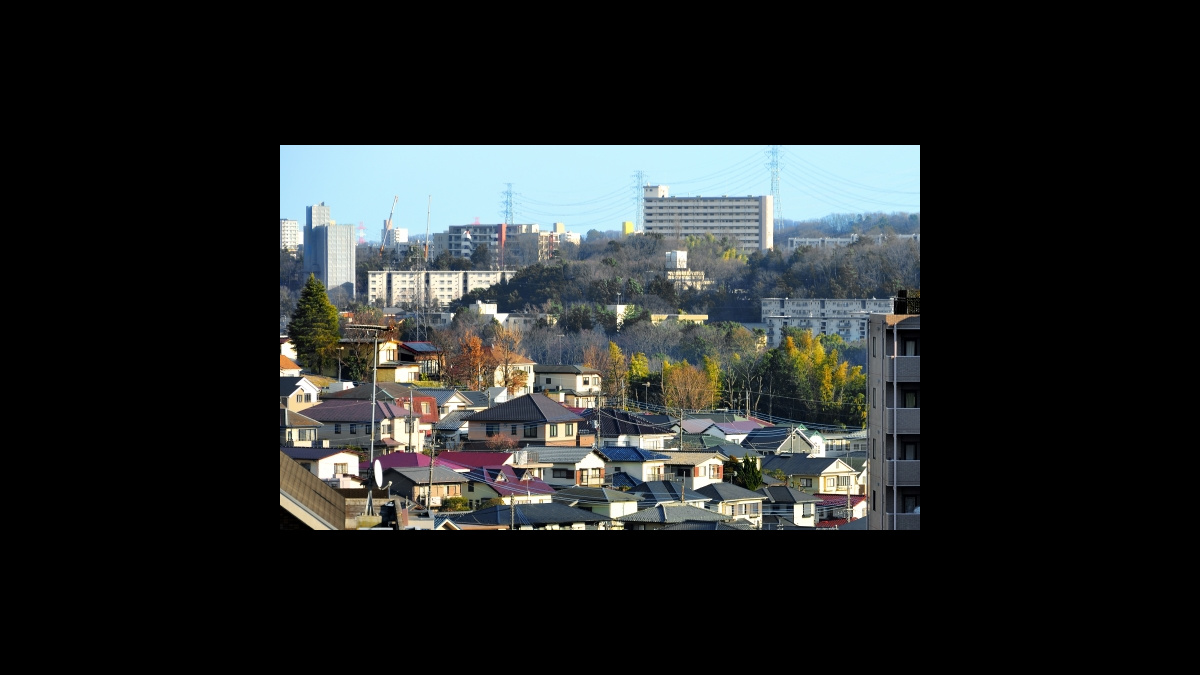

人口同様、大都市圏と地方圏で進む地価の超二極化

06年には、地価の底入れあるいは反転を示す統計が相次いで発表されました。全国の公示地価の全用途平均値もそのひとつで、07年1月1日時点で前年比0.4%上昇しました。地価の合計額が前年を上回ったのは1991年以来16年ぶりのことです。

国土交通省が毎年3月に発表する公示地価は、全国の調査地点の変化率を単純平均したもので、こちらは3.6%のプラス、15年連続で下落していたものが上昇に転じました。

基準地価(06年7月1日時点)でも、東京、大阪、名古屋の三大都市圏を中心に地価反転の流れが続いていることが再確認されました。特に、東京都区部の上昇が顕著でした。半年前には下落していた住宅地も上昇に転じています。三大都市圏の基準地価が上昇したのは、実に16年ぶりのことです。

宅建の求人を知りたい方はコチラ

大都市圏の地価上昇の要因

大都市圏の地価上昇の要因としては、企業業績の回復によるオフィス需要の拡大や、雇用情勢好転に伴う住宅需要の高まり、不動産投資信託(REIT)などの投資資金の流入などがあげられます。

地価反転の動きは札幌、仙台、福岡など地方の中核都市にも波及しています。こうした地域では、地価が前年の横ぱいから上昇に転じた地点が増えています。

中核都市以外でも、沖縄などリゾート・観光で人を集められる地域、地方自治体主導で街全体の機能強化や独自性発揮に取り組み定住人口が増えた地域、集客力のある大型商業施設を抱える地域で地価が上昇しています。ただし、地方で地価が上昇している地点は商業地、住宅地とも全体の5%未満にすぎず、全国平均(全用途)は15年連続で下落(マイナス2.4%)しました。その結果、住宅地はピーク時(91年)から約35%、商業地は60%下落してしまいました。

浜松に移住したい方!賃貸情報はコチラ

人口の増加・移動が新たな需要を生む

全国平均でみると、商業地に関しては、過去最低水準(1977年以降)を更新しています。東京都心部のように商業地の地価が2ケタ上昇している地域もある一方で、大半の地方圏では地価の下落傾向に依然歯止めがかかっていないのです。

地価に関する各種統計をみると、上昇している地域と底を入れる気配のない地域の超二極化が進んでいることがわかります。

一般に、地価が上昇しているのは人口が増えている地域、下落しているのは人口が流出している地域です。人口の増加・移動が新たな需要を生むのですから、不動産の需要は当然、人の動きに連動します。

茨木市にある不動産を求めるならココ